NO.1: 마작 머리

NO.2: 마작 상가 하가

NO.3: 마작 서가

NO.4: 마작 안깡

NO.5: 마작 연장봉

NO.6: 마작 쿠이탕

NO.7: 마작 토비

NO.8: 마작 혼패 뜻

NO.9: 일상 마작 용어

산불 속 대피하지 못한 생명들

'묶여 있었고,갇혀 있었고,결국 타들어간'

대부분 죽거나,살아도 치료는 포기

후원자와 단체에 기댈 뿐 제도는 부재

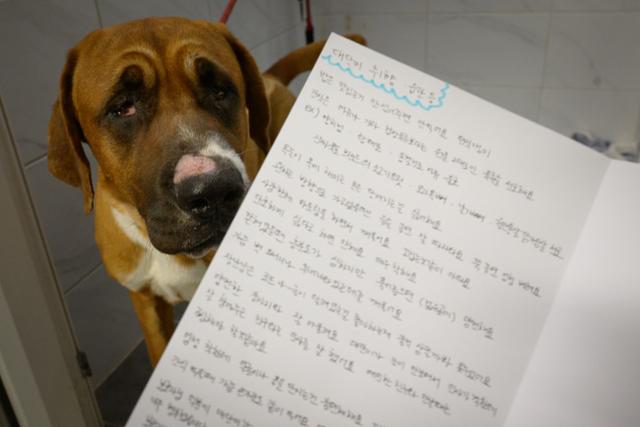

잿빛으로 뒤덮인 마을 한편에서 카메라 렌즈를 응시하던‘대풍’(2세 추정·수컷)은 홀로 가만히 엎드려 있었다.눈앞 세상이 모조리 화염에 녹아내린 이틀 동안,개는 목줄에 묶인 채‘주인’을 기다렸다.몸 이곳저곳에 불똥이 옮겨붙을 때마다 바닥에 뒹굴었지만,곧 타들어간 살가죽 아래로 뼈와 근육이 고스란히 드러났다.잿더미 위에서 죽음을 기다리던 이 생명은,취재 중이던 기자의 제보로 동물권단체‘케어’의 도움을 받아 병원으로 옮겨졌다.그로부터 한 달,대풍이처럼 구조된 반려동물들은 전국의 병원에 흩어져 조용히 숨을 고르고 있다.불길은 멈췄지만,고통의 시간은 아직 끝나지 않았다.산불 이후,이들의 시간을 들여다봤다.

지난 2일,서울 강남구 청담동에 위치한 VIP동물의료센터에서 대풍이를 다시 만났다.붕대로 온몸을 감싼 대풍이는 네 명의 의료진으로부터 상처 부위 소독을 받는 중이었다.진물이 배어나온 등과 엉덩이에는 붉은 화상 부위가 드러났고,하얀 거즈와 연고가 그 위로 천천히 덧대졌다.녹아내린 두 귀와 타버린 콧잔등은 참혹했던 지난 시간을 말해주고 있었지만,대풍이는 치료 도중에도 곧잘 꼬리를 흔들었다.

주치의인 정준용 응급중환자의학과장은 “화상 부위가 전체 피부의 50%에 이르고,장기 손상이 동반돼 처음 내원했을 당시 안락사를 고려할 수밖에 없는 상황이었다”면서 “다행히 치료 경과가 좋아 통증이 처음보다 크게 완화했고,3도 화상 부위를 중심으로 피부 이식 수술을 앞두고 있다”라고 설명했다.병원 측은 사회공헌 차원에서 대풍이의 치료·입원비 전액을 지원하기로 결정했다.

불길에 휩싸인 건 마당에 묶여 있던 개들만이 아니었다.경북 안동의 한 개농장에서는 사육 중이던 개 700여 마리가 뜨겁게 달아오른 철창(뜬장) 안에 갇힌 채 불에 타 죽었다.그중 극적으로 살아남은 '대단'(1세 추정·암컷)과 '대범'(2세 추정·암컷)을 각각 청주와 평택의 병원에서 만났다.

사람 손을 타본 적도,간식을 받아본 적도 없는 사육견들은 처음엔 낯선 기척에 이빨을 드러내거나 구석에서 웅크리고 눈을 마주치지 못했다.그러나 시간이 흐르며,그들은 의료진에게 먼저 다가와 얼굴을 기대고,꼬리를 흔들고,간식을 조르기도 하며 천천히 마음을 열기 시작했다.

동물권단체 케어의 영상을 본 뒤 후원자로 나선 A씨는 1,300만 원이 훌쩍 넘는 대단이의 치료비를 모두 부담하고,입양 의사가 있음을 밝혔다.대단이의 치료를 맡은 소현석 24시라움동물의료센터 외과원장은 “여전히 동물들이 중요한 순간마다 소외되고 있음을 느낀다”라며 “보호자들이 치료가 필요한 강아지들을 포기하지 않도록 정책적인 안정화가 필요하다”라고 말했다.

대범이를 포함해 총 6마리의 치료를 맡아 비용 전체를 지원하는 이음동물의료센터는 동탄과 청주,포함 지점에서 각각 2마리씩 돌보고 있다.손수진 이음의료센터 동탄점 원장은 “재난 상황에서 동물들이 입은 물리적 상처뿐만 아니라,마음의 상처 또한 나아지고 있는 걸 보며 보람을 느꼈다”면서 “이들이 다시 열악한 환경(개농장)으로 돌아가지 않도록 입양 절차까지 잘 마무리되길 바란다”고 말했다.

이번 산불에서 총 42마리의 동물들을 구출한 케어의 활동가 박소연씨는 “재난 상황에서 방치된 동물들이 기댈 수 있는 건 개인과 시민단체의 선의뿐이다”면서 “이번 산불 때는 감사하게도 후원자와 후원 의료기관이 나타나 여러 동물들이 제때 화상 치료를 받을 수 있었지만,이 또한 한계가 분명하기에 제도적 대응이 필요하다”라고 강조했다.

현행 제도 아래에서 재난이 발생했을 때 반려동물이 대피소에 함께 갈 수 있는 방법은 없다.재해구호법이 구호 대상을‘국민’으로 제한하고 있기 때문이다.행정안전부의 재난 대피소 운영 지침에도‘반려동물은 대피소에 데려갈 수 없다’는 조항이 명시돼 있다.2020년 농림축산식품부가 수립한 제2차 동물복지 종합계획에는 재난 상황에서의 반려동물 대피시설 마련과 대피 가이드라인 제정 방안이 포함돼 있었다.그러나 올해 3월 발표된 제3차 종합계획에서는 이 내용이 완전히 빠졌다.동물복지의 큰 방향을 제시하는 정책에서조차 재난 시 동물의 생존을 위한 구체적인 대책은 사라진 셈이다.2023년 발의된 재해구호법 개정안에는 반려동물 임시보호소 마련과 대피 정보 제공 의무가 담겼지만,해당 법안은 여전히 국회 문턱을 넘지 못하고 있다.결국 재난 상황에서 동물은 법과 제도의 바깥에서 각자의 방식으로 생존을 감당해야 한다.